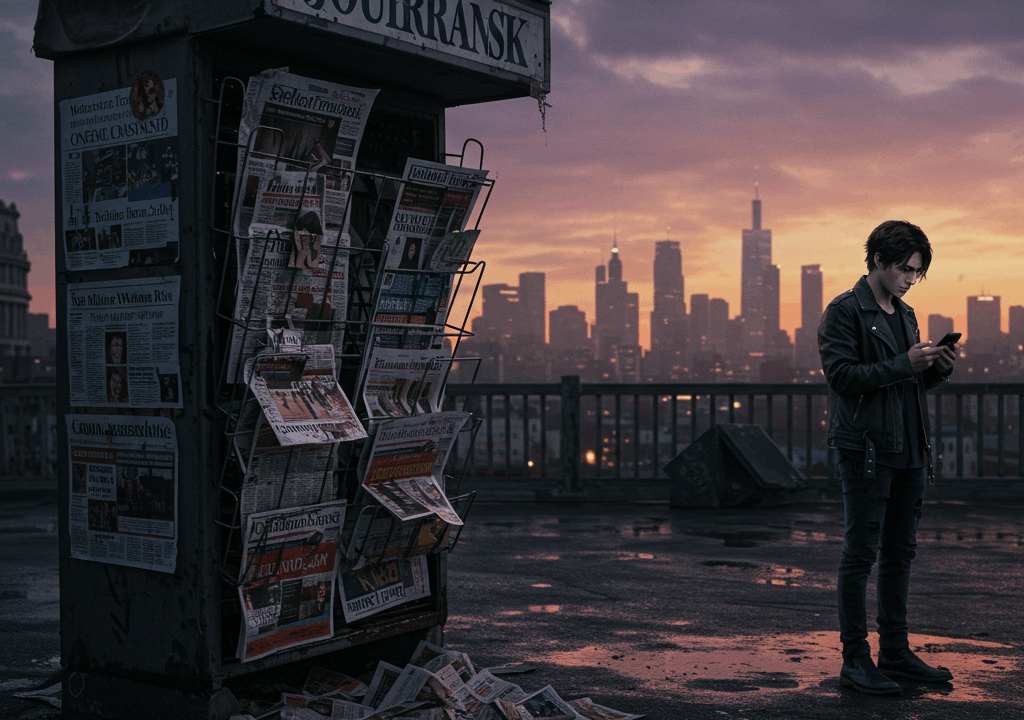

Lo que yace en la morgue no es solo un oficio, sino una promesa rota: la idea de que el periodismo, con su rigor y compromiso ético, podía ser un pilar de la democracia y un constructor de comunidad. En su lugar, hemos erigido un circo digital donde la verdad es un accesorio, sacrificada en el altar de los likes, los clics y la indignación viral. El periodismo, como lo conocimos, no solo está en terapia intensiva; está siendo reemplazado por una maquinaria de espectáculo que premia lo ruidoso sobre lo veraz y lo polarizante sobre lo reflexivo. Esta es la autopsia de un ideal traicionado, un análisis de las fuerzas que lo asesinaron y una pregunta urgente: ¿puede el periodismo resucitar, o estamos condenados a vivir en un mundo donde la verdad es solo un hashtag?

El colapso de un ideal

Hablar de la “muerte del periodismo” no implica la desaparición de los periodistas, sino el desmoronamiento de un modelo que aspiraba a fiscalizar el poder, investigar con profundidad y ofrecer a la ciudadanía una base común de hechos. Ese periodismo, que en teoría debía ser el cuarto poder, yace sepultado bajo un alud de desinformación, titulares sensacionalistas y una carrera desenfrenada por captar la atención en un ecosistema mediático dominado por algoritmos. La confianza en los medios se desploma: según Gallup (2024), solo el 31% de los estadounidenses cree que los medios informan de manera precisa y justa. En Argentina, el interés por las noticias ha caído 32 puntos desde 2017, y un 45% de la población evita activamente los titulares, según el Digital News Report 2024 del Instituto Reuters.

Este declive no es un accidente, sino el resultado de fuerzas estructurales. La concentración mediática ha reducido la diversidad de voces: en América Latina, el 80% de los medios de mayor alcance están en manos de un puñado de conglomerados con intereses en sectores como la energía, las finanzas o los agronegocios. Como advirtieron Noam Chomsky y Edward Herman en Manufacturing Consent, los medios no siempre informan; a menudo, fabrican narrativas que protegen a quienes los financian. A esto se suma la precarización laboral: los periodistas, atrapados en la economía del clic, enfrentan redacciones diezmadas, contratos precarios y presiones para producir contenido viral en lugar de investigaciones rigurosas. El resultado es un periodismo que ya no incomoda al poder, sino que lo entretiene o lo amplifica.

La dictadura del algoritmo

La promesa de internet como democratizador del conocimiento se ha transformado en una distopía de plataformas. Las redes sociales, lejos de ser neutrales, están diseñadas para amplificar lo extremo y simplificar lo complejo, recompensando la indignación, el escándalo y el humor negro. En este entorno, los políticos han aprendido a sortear a los medios tradicionales, comunicándose directamente con sus bases a través de transmisiones en vivo o publicaciones virales. Figuras como Jair Bolsonaro en Brasil o Nayib Bukele en El Salvador han demostrado que un tuit bien cronometrado puede tener más impacto que una portada de periódico. Mientras tanto, influencers con millones de seguidores dictan agendas sin el rigor ni la responsabilidad de un periodista, convirtiéndose en los nuevos curadores de la realidad.

La polarización, en este contexto, no es un subproducto; es un modelo de negocio. La lógica amigo-enemigo, que el filósofo Carl Schmitt habría aplaudido, se ha convertido en el motor de la industria mediática. Los medios compiten no por informar, sino por fidelizar audiencias a través del resentimiento y la reafirmación tribal. La famosa “objetividad periodística” ha sido reemplazada por un periodismo performativo que condena en lugar de investigar, que busca aplausos en lugar de verdades incómodas. Como señala el filósofo Byung-Chul Han, vivimos en una “sociedad del enjambre”, donde la atención es el nuevo capital y la indignación es la moneda de cambio. En este juego, la verdad queda relegada a un segundo plano, si es que aparece.

Una democracia en jaque

Cuando el periodismo abdica de su rol como cuarto poder, no solo muere una profesión; se tambalea la democracia misma. Sin información confiable, sin escrutinio independiente, lo que queda es un vacío que llenan los oportunistas: influencers sin filtros, medios alternativos sin ética, o políticos que convierten sus redes en púlpitos digitales. La saturación informativa —otra forma de desinformación— ha creado una ciudadanía incapaz de distinguir hechos de opiniones, análisis de memes. Según Latinobarómetro 2023, la mayoría de los latinoamericanos no cree que los medios informen con imparcialidad, y solo el 7% de los jóvenes estadounidenses de 18 a 29 años confía plenamente en ellos, según Gallup.

Esta fragmentación tiene consecuencias profundas. Como advirtió Karl Polanyi en La gran transformación, las crisis del capitalismo —inflación, desigualdad, degradación ambiental— tienden a alimentar extremismos y autoritarismos. Hoy, en un contexto de incertidumbre global, los medios no explican ni contextualizan; amplifican narrativas apocalípticas o distraen con microescándalos. La cobertura de temas como la migración, el cambio climático o el auge de la ultraderecha se reduce a una búsqueda de culpables rápidos, renunciando a la complejidad. En Brasil, por ejemplo, la desinformación mediática jugó un papel clave en la polarización durante las elecciones de 2022, con medios y redes amplificando fake news sobre fraude electoral. En Europa, el auge de partidos de ultraderecha como Vox en España o Alternativa para Alemania se nutre de narrativas mediáticas que demonizan a los migrantes o romantizan un pasado mítico.

El periodismo, atrapado en esta lógica, pierde su capacidad de traducir el caos en un sentido común compartido. Sin ese sentido común, la comunidad se desintegra, y el debate público se convierte en una guerra cultural donde las identidades reemplazan a las ideas. El adversario ya no es alguien con quien dialogar, sino un enemigo a destruir. Como diría Hannah Arendt, la banalidad de las mentiras repetidas en redes y titulares ha erosionado la posibilidad de una verdad compartida, dejando a las democracias frágiles y a las sociedades sordas.

La complicidad de los periodistas

No se puede culpar solo a los algoritmos o a los conglomerados mediáticos. Los periodistas también tienen su cuota de responsabilidad. Muchos han abrazado la lógica del espectáculo, adaptándose a las demandas de clics y viralidad en lugar de resistirlas. La presión por producir contenido rápido y rentable ha llevado a un periodismo de superficie, donde la investigación profunda es un lujo que pocas redacciones pueden permitirse. Según el Digital News Report 2024, solo el 11% de los medios latinoamericanos mantiene unidades de investigación, mientras que el resto se dedica a resúmenes virales o contenido patrocinado.

Esta deriva no es solo económica; es ética. El periodismo moralizante, que condena en lugar de analizar, se ha convertido en una norma. En lugar de desentrañar la complejidad de un problema, muchos periodistas se limitan a señalar héroes y villanos según los valores de su audiencia. Este periodismo de trinchera, aunque a veces necesario, contribuye a la guerra simbólica permanente, alimentando la polarización que dice combatir. La pregunta es incómoda pero inevitable: ¿han renunciado los periodistas a su autonomía crítica por miedo a perder relevancia o simplemente por sobrevivir en un sistema que los precariza?

¿Mutación o epitafio?

Ante este panorama, cabe preguntarse: ¿es esto la muerte del periodismo o una metamorfosis hacia algo nuevo? Hay destellos de esperanza en proyectos independientes como El Surtidor (Paraguay), La Silla Vacía (Colombia), CIPER (Chile) o Chequeado (Argentina), que apuestan por un periodismo de trinchera, riguroso y comprometido con el bien común. Periodistas desplazados de las redacciones tradicionales encuentran refugio en newsletters, podcasts o canales de YouTube, construyendo comunidades informadas desde los márgenes. Durante la pandemia de COVID-19, por ejemplo, iniciativas como Maldita.es en España o Aos Fatos en Brasil demostraron que el fact-checking puede ser una herramienta poderosa contra la desinformación.

Sin embargo, estas iniciativas, aunque valiosas, son excepciones en un ecosistema que recompensa lo viral sobre lo veraz. Muchas terminan atrapadas en la misma lógica de las redes, forzadas a adoptar códigos sensacionalistas para sobrevivir. La ilusión de pluralidad —millones de voces en circulación— oculta una realidad más cruda: la fragmentación ha creado burbujas ideológicas que refuerzan sesgos y dificultan el diálogo. Incluso el periodismo independiente, al insertarse en este sistema, corre el riesgo de convertirse en otro actor de la guerra cultural, más preocupado por señalar el bien y el mal que por desentrañar hechos complejos.

Un camino hacia la resurrección

Si el periodismo quiere renacer, debe liberarse de la tiranía del espectáculo y los algoritmos. Esto requiere un esfuerzo colectivo: desde los periodistas, que deben recuperar su compromiso ético y resistir la tentación del clic fácil, hasta las audiencias, que deben exigir calidad en lugar de consumir indignación. Algunas ideas prácticas podrían marcar el rumbo:

- Financiamiento público para medios independientes, con estrictos controles de transparencia para evitar la captura política.

- Educación en alfabetización mediática, para que los ciudadanos puedan distinguir entre periodismo y propaganda.

- Plataformas descentralizadas, que reduzcan el poder de los algoritmos de Big Tech y promuevan contenido basado en su valor informativo, no en su capacidad de enojar.

Pero más allá de las soluciones técnicas, el periodismo necesita una reinvención filosófica. Debe volver a ser un espacio de preguntas incómodas, no de respuestas fáciles. Debe ser participativo, involucrando a las comunidades en la construcción de la verdad. Y, sobre todo, debe ser valiente, dispuesto a incomodar a todos, desde los poderosos hasta las audiencias que prefieren la comodidad de sus sesgos.

El primer borrador de la historia, archivado

Si el periodismo fue alguna vez “el primer borrador de la historia”, hoy ese borrador ha sido reescrito por algoritmos, editado por intereses corporativos y archivado en los servidores de Silicon Valley. Lo que queda es un zombi digital: un periodismo sin alma, atrapado entre titulares incendiarios y debates estériles. Murió la idea de que la verdad es un derecho colectivo, reemplazada por un mercado de narrativas donde gana quien grita más fuerte o paga por más alcance.

La resistencia existe, pero es frágil. Para que el periodismo renazca —no como reliquia nostálgica, sino como fuerza transformadora— debe aceptar que el mundo ha cambiado y que su rol también debe hacerlo. No basta con informar; hay que construir puentes en una sociedad fracturada, traducir el caos en comprensión y devolverle a la verdad su lugar como bien común. Si no lo hace, seguiremos atrapados en este circo digital, donde el periodismo no es más que un eco de nuestra propia fragmentación. Y entonces, la pregunta no será qué pasó con el periodismo, sino qué nos pasó a nosotros como sociedad.